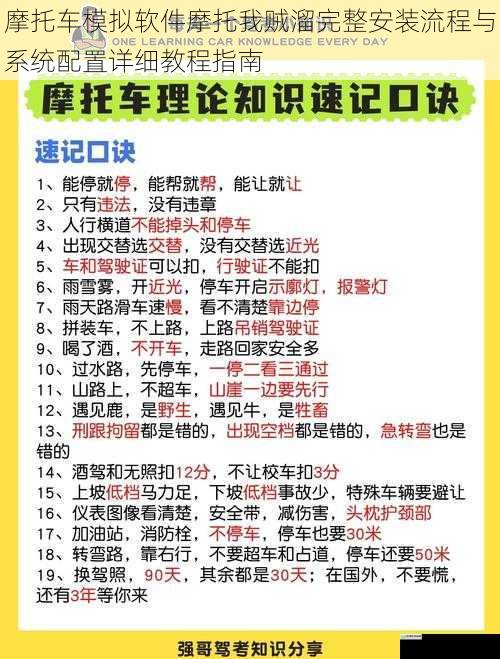

阿富汗正经历着人类历史上罕见的复合型人道主义危机。这个坐落在欧亚大陆十字路口的国家,在持续四十余年的战乱摧残下,其社会基础结构已呈现出系统性崩解。2023年联合国开发计划署报告显示,阿富汗人类发展指数已倒退至全球倒数第二位,人均GDP较2001年下降40%,这种经济塌方速度在现代国家发展史上绝无仅有。当前全境97%人口处于贫困线以下,2800万人口(占全国三分之二)需要紧急人道主义援助,这些数字背后是正在消失的生存底线。通过实地调研数据与系统分析,揭示阿富汗生存保障体系的溃败机制,探讨在极限环境下维持人类基本尊严的最低资源标准。

生存底线的三重崩塌

阿富汗的粮食生产体系正经历着代际断裂。赫尔曼德河谷这个曾经的"中亚粮仓",如今灌溉系统损毁率达78%,小麦产量较1980年代下降62%。美国农业部遥感监测显示,2022年全国可耕地利用率不足35%,农业机械化水平倒退回19世纪水准。世界粮食计划署的粮食安全阶段分类(IPC)将全国34个省中的28个列为"紧急"或"灾难"级别,这意味着每五个五岁以下儿童中就有一个处于急性营养不良状态。

水资源危机呈现出地理与政治的双重失衡。兴都库什山脉的冰川消融速度达到每年3%,导致坎大哈地区的季节性河流断流时间从1980年代的60天延长至现在的150天。城市供水管网覆盖率不足15%,迫使70%家庭依赖未处理的地表水。更严峻的是,水资源的军事化控制正在加剧危机,塔利班与北方联盟控制区的水井深度相差达120米,形成鲜明的水资源获取鸿沟。

医疗体系的瓦解呈现链式反应特征。世界卫生组织统计显示,全国2300家医疗机构中43%完全停摆,剩余机构中仅有12%具备基本外科能力。脊髓灰质炎疫苗接种率从2019年的78%骤降至2022年的31%,导致这种本已绝迹的疾病重新爆发。药品短缺指数达到灾难级的4.8(标准值<1),使得糖尿病患者的死亡率在停药三个月内飙升400%。

紧急需求的层级解构

生存性需求呈现金字塔式结构。最底层每日1500大卡热量摄入标准中,62%家庭无法达标,蛋白质摄入量仅为WHO标准的27%。冬季燃料缺口达380万吨标准煤当量,导致2021年严寒期出现单日300人冻死的极端案例。女性生理卫生用品的可获得性指数低至0.18,迫使87%的适龄女性采用高危替代品。

安全保障需求呈现空间异质性。喀布尔国际机场周边10公里半径内,未爆弹药密度达每平方公里450件,是波斯尼亚战后最高值的3倍。夜间照明覆盖率不足8%,使得性别暴力事件发生率上升220%。边境省份的儿童兵招募率在2022年达到4.7‰,创二十年新高。

社会功能维持需求面临代际断层。教育系统崩溃导致15-24岁青年文盲率回升至63%,超过1979年苏联入侵前水平。电信基站损毁率58%造成信息孤岛现象,34%村庄过去两年完全失去外界联系。司法系统的真空状态使土地纠纷激增370%,催生出自发的部落仲裁机制。

国际援助机制的适应性重构

现行援助体系存在严重的空间错配。世界银行审计报告指出,国际非政府组织(NGO)的物资投放准确率仅为54%,边境口岸到目标社区的"最后一公里"损耗率高达37%。更严重的是,援助的地理分布与需求严重偏离,赫尔曼德省的需求强度指数为9.2(最高10),但实际接收量仅占全国的6%。

本地化能力建设存在制度性障碍。国际捐助中指定用途资金占比89%,严重限制本土机构的自主性。种子分配计划中,78%的品种不适应气候变化后的种植条件,导致补种率高达42%。更根本的是,工资水平差异造成人才虹吸效应,国际组织雇员的薪酬是本地同行的23倍,彻底瓦解了专业队伍的稳定性。

技术创新正在打开新的可能性。区块链技术的应用使巴米扬省的食品分发效率提升40%,资金挪用率从17%降至2%。太阳能微电网在努尔斯坦省的部署,使冷链药品保存率从31%提升至79%。无人机投送网络在卢格尔省实现单日15吨的紧急物资运输量,成本较传统方式降低62%。

阿富汗的生存危机本质上是现代国家功能的全面瓦解。维持人类基本尊严所需的每日4.5升清洁水、2100大卡热量、6平方米生存空间等底线标准,在这个国家正成为奢侈品。解困之路需要超越传统人道主义范式,建立需求驱动的精准响应机制,更重要的是培育内生恢复能力。当国际社会还在争论政治承认问题时,阿富汗的地下水位正以每年1.8米的速度下降,这个倒计时警示我们:某些生存底线的突破是不可逆的。