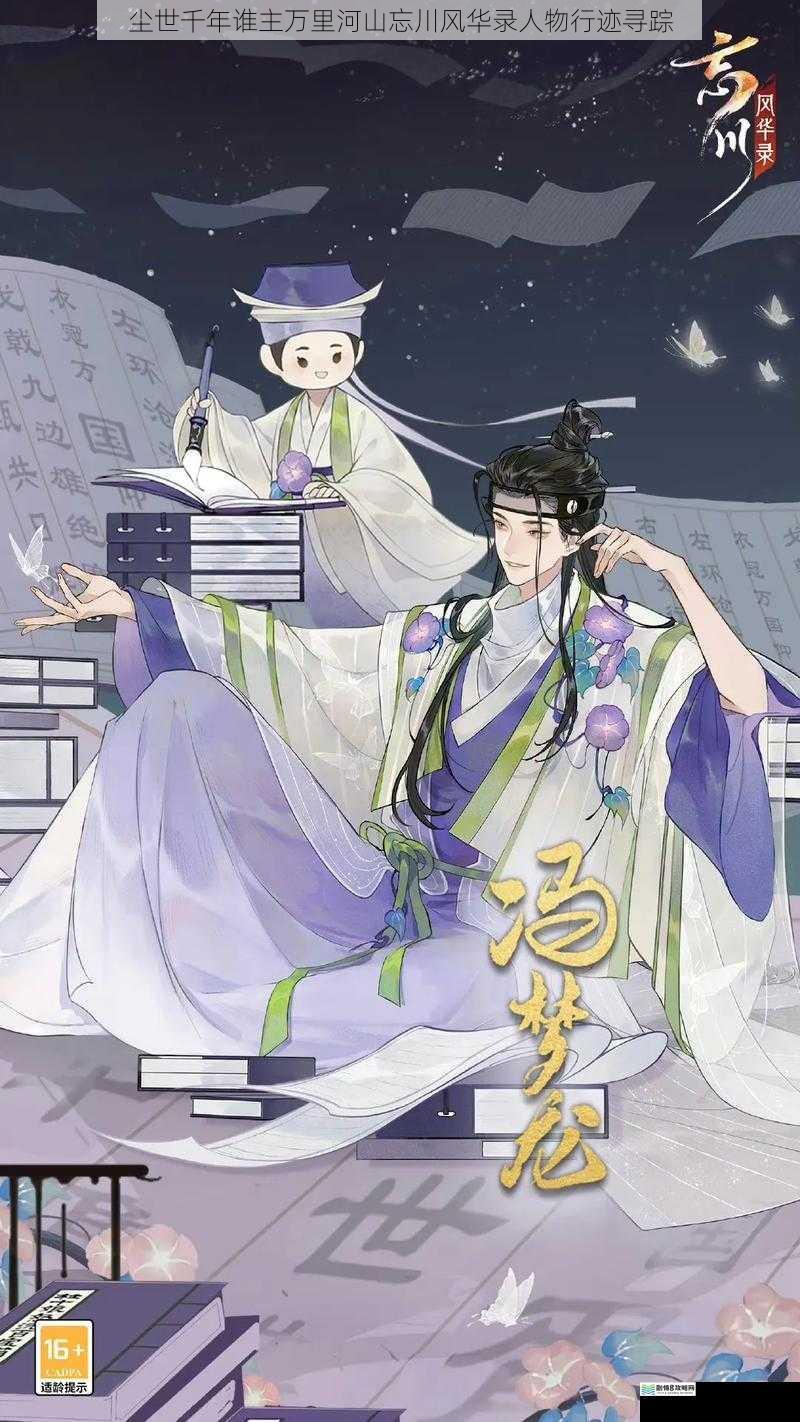

在浩瀚的历史长河中,权力的更迭与文明的传承始终交织成永恒的命题。忘川风华录通过艺术化的时空重构,让跨越千年的帝王将相、文人雅士汇聚于忘川之地,形成了一幅独特的历史人物行迹图景。这些曾经主宰万里河山的灵魂在忘川的永恒之境中,展现出权力、文明与人性交织的深层意涵。

历史长河中的权力镜像

嬴政在忘川中依然保持着横扫六合的威严,其行迹中频繁出现的青铜礼器与兵马俑残片,映射出法家集权思想对中国政治基因的深刻塑造。这位缔造"书同文、车同轨"的始皇帝,在忘川的千年岁月里,仍执着于用青铜量器丈量三界,这种对绝对秩序的追求恰好印证了商君书中"权制独断于君"的政治理想。

汉武帝刘彻在忘川的行踪常与西域商队轨迹重叠,其随身携带的鎏金胡瓶与残缺的轮台诏,暗示着这位雄主晚年对穷兵黩武的反思。当他的金戈铁马遇见张骞带回的葡萄种子,军事征服与文化交融的辩证关系在忘川的时空中得到具象化呈现。

武则天的无字碑在忘川化作流动的星图,这位唯一的女皇通过不断变换服饰形制——从初入宫的襦裙到临朝称制的十二章纹冕服——展现权力建构与性别身份的双重突破。她在三彩载乐驼俑前的长久驻足,折射出对胡汉文化融合的清醒认知。

文明传承的时间褶皱

苏轼在忘川的竹林中搭建起跨越千年的诗酒茶会,其行迹中出现的定窑白瓷酒具与黄州寒食帖摹本,构成了文人精神的物质载体。当李白的剑影与王羲之的墨痕在流觞曲水中相遇,中国文脉的传承超越了线性时间的束缚。

王昭君怀抱的琵琶在忘川演化为五弦十二柱的奇妙乐器,胡笳十八拍的旋律与中原雅乐产生共鸣。这种音乐形态的演变,恰似季羡林所述"文明在交流中重构"的生动写照。昭君出塞携带的菱纹罗香囊与匈奴金冠并置时,游牧文明与农耕文明的物质符号完成对话。

韩非在忘川书斋中反复推敲的竹简,其文字在篆隶之间变幻不定。这种字体演化的时空压缩现象,暗合陈寅恪"凡解释一字即是作一部文化史"的论断。当他的"法"字最终定格为楷书时,先秦法家思想与后世制度文明的承续关系得以彰显。

永恒之境中的存在之思

陶渊明在忘川依然保持着"晨兴理荒秽"的作息,其行迹中的木制耒耜与自动灌溉装置形成奇妙并置。这种原始农耕与未来科技的碰撞,揭示出中国士人"桃花源"理想与技术进步间的永恒张力。当他将电子萤火虫放入竹编灯笼时,完成了对"自然"概念的重新诠释。

李清照在数据洪流中坚持用金石拓片构建记忆宫殿,其金石录的残页在量子存储器中不断重组。这种信息保存方式的嬗变,恰似福柯所言"知识考古学"的具象化演绎。她与蔡文姬关于胡笳十八拍数字修复的争论,实则指向文化遗产传承的当代困境。

霍去病战马的铁蹄在忘川青石板上踏出时光涟漪,其轨迹构成曼德博集合的分形图案。当卫青的舆图演变为动态星云模型,冷兵器时代的战争艺术与混沌理论产生了超时空共鸣。这种数学之美的再现,暗含了孙子"势"概念的现代转译。

在忘川这个超越生死的时间容器里,历史人物的行迹不再是简单的时空坐标,而是演变为文明因子的活性载体。从嬴政的青铜量器到苏轼的电子诗笺,从王昭君的变异琵琶到韩非的字体实验,器物与思想的嬗变轨迹共同勾勒出中华文明的自新机制。这些穿越时空的相遇与对话,最终指向一个永恒的追问:真正主宰河山的,究竟是转瞬即逝的权力,还是生生不息的文明基因?答案或许就藏在忘川风华录那些不断重构的历史行迹之中。