在东方文明的深层意识中,生死轮回的命题始终与时空的永恒性紧密交织。那朵绽放在忘川彼岸的引魂之花,既是对生命形态转换的具象化呈现,更暗含着对宿命命题的哲学思辨。从山海经中的幽都神系到敦煌经卷里的六道轮回图,中国古典叙事始终保持着对生命循环的执着叩问,这种叩问在当代文学场域中演化出更复杂的诗学形态。

幽冥意象的原型重构

忘川河畔的曼珠沙华在佛典中本是接引亡灵往生极乐的圣物,但在民间叙事演变中逐渐承载了更丰富的情感内涵。明代话本幽冥录首次将彼岸花与前世记忆相联结,花瓣上凝结的露珠被想象成孟婆汤未能洗净的执念。这种意象重构使得自然界的植物具备了沟通阴阳的媒介功能,其血红色泽既暗示着生命消逝的残酷,也象征着记忆传承的永恒。

三生石作为轮回体系中的时空坐标,在元杂剧倩女离魂里被赋予契约见证者的新属性。当剧中人在石前刻下誓约时,坚硬的岩石成为跨越时空的情感载体,这种物象的人格化处理突破了传统神话的符号边界。清代志怪小说夜谭随录更创造性地将三生石与镜花水月意象结合,构建出虚实相生的多维叙事空间。

孟婆亭在当代网络文学中呈现出解构性演变。新生代作家将孟婆重塑为记忆保管者,其汤剂不再是消除记忆的工具,反而成为封存情感的容器。这种颠覆性改写折射出现代人对宿命论的反叛意识,汤碗中荡漾的不再是遗忘的恐惧,而是对生命连续性的诗意肯定。

轮回叙事的时空诗学

牡丹亭中杜丽娘"生者可以死,死者可以生"的超越性爱恋,构建了环形叙事的时间模型。汤显祖通过"惊梦""寻梦""回生"三折戏的螺旋递进,将线性时间切割重组为情感主导的抒情时空。这种叙事策略在清代长生殿中得到延续,李杨爱情在仙界的重圆本质上是对线性历史的诗意修正。

红楼梦太虚幻境里的金陵十二钗判词,开创了预言性叙事的全新范式。曹雪芹将人物命运预先编码在诗谶之中,使整部作品形成宿命论笼罩下的叙事闭环。当读者带着预知视角重历故事时,每个情节转折都成为对既定命运的验证,这种叙事张力构成了独特的悲剧审美体验。

莫言生死疲劳采用佛教六道轮回框架,却注入土地改革史的现实血肉。西门闹经历驴、牛、猪、狗、猴、人的六世轮回,每次转世都是对历史创伤的重新审视。这种轮回叙事不再是简单的宿命循环,而是演变为解构宏大历史的叙事棱镜,动物视角与人世悲欢构成多重对话关系。

宿命命题的哲学升维

敦煌藏经洞出土的十王经画卷中,审判场景与轮回通道并置呈现,揭示出中国式轮回观的特质:道德审判机制与自然循环法则的共生。这种二元结构在聊斋志异中得到文学性展开,席方平在阴司的诉讼抗争,本质上是将人间正义诉求投射到轮回体系之中。

藏传佛教的时轮金刚密法认为,每个生命都是时间巨轮上的铭文刻痕。这种时空观在阿来格萨尔王史诗重述中具象化为转世说唱艺人的宿命。当现代牧羊人突然获得吟唱史诗时,个体生命与集体记忆在时空中形成共振,突破线性历史的局限。

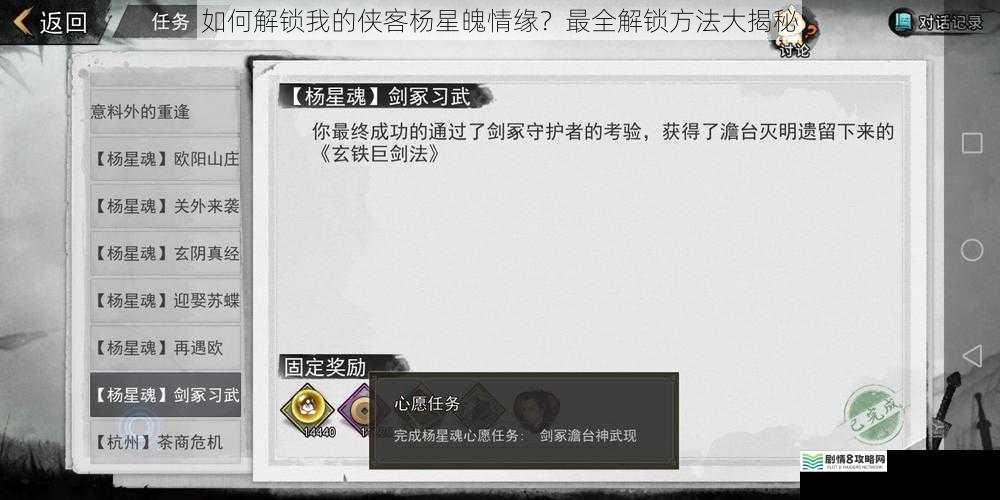

道教尸解仙理论在还珠楼主蜀山剑侠传中转化为剑仙转劫的修行母题。修真者需要经历数次兵解转世才能证得大道,这种设定将轮回转化为主动的修行选择。网络修仙小说继承并发展了这个传统,主角通过保留记忆的多次转世积累修为,使宿命论转化为自由意志的实践场域。

从敦煌壁画上的引魂幡到赛博空间的数字来生,轮回母题始终在东方叙事中保持着强大的生命力。这种生命力源自其内在的时空弹性——既可作为解释生死的神秘图式,也能成为反思存在的哲学镜鉴。当现代作家用量子纠缠理论重新诠释三生石传说时,古老的生命循环论正在获得新的科学注脚,这种跨越时空的对话,恰恰印证了轮回叙事本身的永恒魅力。