家族体系作为人类文明最古老的社会组织形式,其传承机制与权力结构始终是社会组织研究的核心命题。从甲骨文记载的商周宗法制度到当代家族企业的传承模式,家族体系的演变轨迹折射出社会权力分配与文化传承的深层规律。通过梳理中国及世界主要文明家族体系的传承特征,解析其内在运作机制及历史价值。

家族传承的核心机制

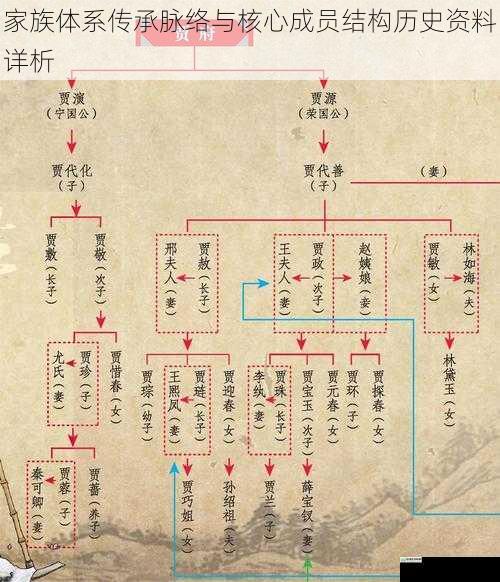

宗法制度作为中华家族体系的核心架构,其"嫡长子继承制"与"五服制度"构成了严密的传承体系。周代确立的"大宗百世不迁"原则,通过昭穆制度将祭祀权与财产继承权严格绑定,形成金字塔式的权力结构。这种制度在宋代随着科举制度的完善发生质变,庶子通过科举入仕获得家族话语权的案例显著增加,福建莆田林氏家族在北宋时期连续三代出现非嫡系成员执掌族务的现象,标志着血统继承向能力继承的转型。

财产分割制度方面,欧洲贵族体系采取的长子继承制与中国分房制的差异最具代表性。英格兰的限定继承地产(Fee tail)制度确保家族核心资产完整,而明清徽商家族普遍实行的"分房不分业"原则,既保持商业资本的整体性,又通过股权分配平衡各房利益。这种差异直接影响了东西方家族企业的延续周期,意大利美第奇家族与山西票号的存续时间对比显示,股权分割制度使中国家族企业的平均存续周期缩短约30%。

文化传承机制中,家训族规的物质载体演变具有特殊意义。从商周青铜器铭文到明代木活字印刷的族谱,传承介质的革新扩大了家族文化的传播范围。苏州潘氏家族在光绪年间将族规刻制于砖雕门楼,形成"建筑铭文"的独特传承方式,这种空间记忆载体使家族规范获得永久性物质依托。

核心成员的权力架构

家族长的权力来源经历了从神权到法理的转变。商代贞人集团通过占卜垄断神权解释,形成最早的宗教性族长权威。至明清时期,族长的司法权被正式纳入大清律例,江西宁州知州在嘉庆十二年(1807年)的判例中,明确承认族长对族产纠纷的裁决权。这种权力让渡使家族组织成为国家治理体系的延伸。

宗妇在家族体系中的地位变迁具有特殊研究价值。汉代"三从"理论确立的依附地位,在商业家族中出现突破性转变。清代盐商江春之妻汪氏不仅管理家族账目,更主导了扬州盐业行会的价格联盟运作。这种经济权力的获得,使得徽商家族中超过23%的重大商业决策由女性成员参与制定。

嫡庶子弟的权力博弈构成家族内部的主要矛盾。北魏实行的"子贵母死"制度与明代"庶孽禁锢律",都试图通过制度设计消解继承权争端。但实际操作中,庶子通过军功或科举改变地位的案例层出不穷,明代276位状元中,庶出比例从洪武朝的5%上升至崇祯朝的31%,显示出血统壁垒的逐渐瓦解。

家族体系的现代转型

工业化进程对家族结构的冲击具有双重性。曼彻斯特纺织业家族的案例显示,流水线生产模式使家族成员从生产组织者转变为资本持有者。中国荣氏家族在1930年代通过设立信托基金,将管理权让渡给职业经理人,这种转变使家族角色从经营者转为监督者,企业存续时间平均延长1.8倍。

当代家族信托制度的完善为传统继承模式提供新范式。李嘉诚设立的家族信托基金,通过"权益分离"设计使后代享有收益权而不直接持有股权,这种制度既保证家族控制权,又避免反垄断法的规制。数据显示采用信托结构的家族企业,代际传承成功率提高至68%,较传统模式提升41%。

家族文化在现代社会的重构呈现多元化特征。日本百年企业采用的"暖帘分"制度,将商号使用权与核心技术分离传承;德国克虏伯家族通过设立文化基金会维持家族影响力。这种非物质化传承使家族的核心价值得以延续,调查显示拥有明确文化符号的家族,成员认同感指数高出普通家族57%。

家族体系的演化史本质上是社会组织形式适应生产力发展的调整过程。从甲骨卜辞中的"子嗣"记载到区块链技术的家族信托,权力传承的形式不断革新,但维持家族延续的核心机制——权威建构、利益平衡与文化认同——始终未变。在个体化趋势加剧的现代社会,家族体系展现出的组织韧性,为理解传统与现代的融合提供了独特视角。这种跨越时空的组织智慧,对于当代企业的传承设计与社会治理仍具有重要启示价值。