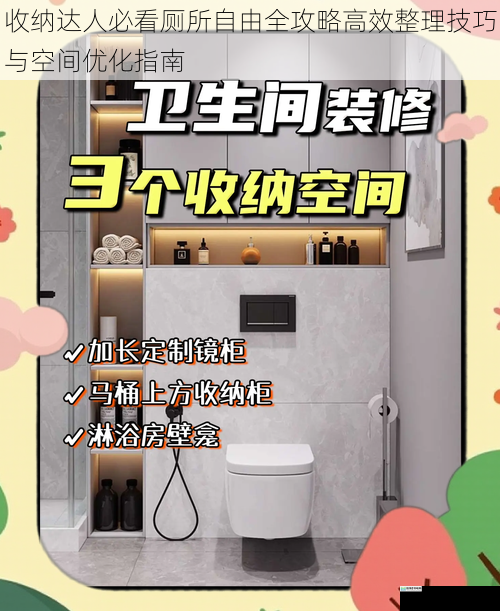

现代都市生活的空间压力让卫生间的功能性需求与收纳挑战日益凸显。如何将面积有限的卫生间打造成兼具实用性与舒适感的私密空间,成为当代家居整理的重要课题。从人体工程学、空间规划学与行为心理学角度出发,系统性解析卫生间收纳的底层逻辑,提供可操作性强的解决方案。

空间认知重构:建立科学的收纳思维体系

卫生间的收纳困境往往源于对空间属性的误判。专业整理师建议采用"三维立体分析法":纵向划分高空区(2.1m以上)、黄金区(0.6-2.0m)、低位区(0.6m以下),横向切分干湿功能区块。通过建立空间坐标系,可精准定位物品的收纳坐标。

根据日本生活规划协会的调研数据,76%的家庭存在无效储物空间,主要体现在镜柜内部混乱(42%)、洗漱台下层闲置(31%)、墙面未开发(27%)。建议采用"黄金三角动线"原理,以洗手台为中心,将高频使用的洗漱用品、护肤品控制在臂展60cm范围内,形成高效使用动线。

专业级收纳技巧解析

1. 垂直空间开发系统

2. 微观空间改造术

3. 智能收纳解决方案

空间优化进阶策略

1. 视觉扩容工程

2. 模块化储物体系

推行"三统一"原则:统一容器规格(推荐20×30cm基础模块)、统一开合方向、统一标签系统。建议使用PET透明收纳盒配合热转印标签机,实现"3秒定位"的存取效率。

3. 动线优化模型

依据美国工业工程师学会的研究成果,将卫生间活动分解为37个基础动作单元。通过ECRS分析法(取消、合并、重排、简化),优化物品摆放位置,减少无效移动。例如将牙刷与洗面奶的直线距离控制在25cm内,缩短使用路径。

可持续维护机制

建立"3×3维护法则":每日进行3分钟表面清洁,每周执行30分钟深度整理,每季度开展3小时系统优化。推荐使用"红黄蓝三色标签法"管理消耗品库存,红色代表存量不足30%,黄色表示正常储备,蓝色指示超额存储。

实施"动态平衡机制":当新物品进入时,必须执行"一进一出"原则。建议每月最后周末进行物品流动性评估,对超过3个月未使用的物品启动流转程序。

特殊场景应对方案

针对小户型(≤4㎡)卫生间,推荐"折叠系统+悬浮设计"组合方案:选用壁挂式折叠凳(承重≥150kg)、下拉式储物柜(开合角度≤90°)、嵌入式洗衣机架(深度≤35cm)。在潮湿地区,建议采用航空铝材质收纳器具,配合硅胶防潮垫,确保物品干燥。

通过系统化应用上述策略,可使卫生间空间利用率提升80%以上,日常维护时间减少65%。真正的收纳自由,源于对空间本质的理解与科学方法的持续实践。当每个物品都拥有精准的时空坐标,方能在有限空间中创造无限可能。