三国时期作为中国历史上最具传奇色彩的军事割据时代,其英雄人物谱系中虽以男性将领为主导,但仍有若干女性形象在正史记载、民间传说与文学创作中展现出独特的军事才能与人格魅力。通过考辨史籍、分析文学文本,对三国时期女性参与军事活动的现象进行系统性梳理,探究其历史真实性与文化符号意义。

历史语境下的女性军事参与限度

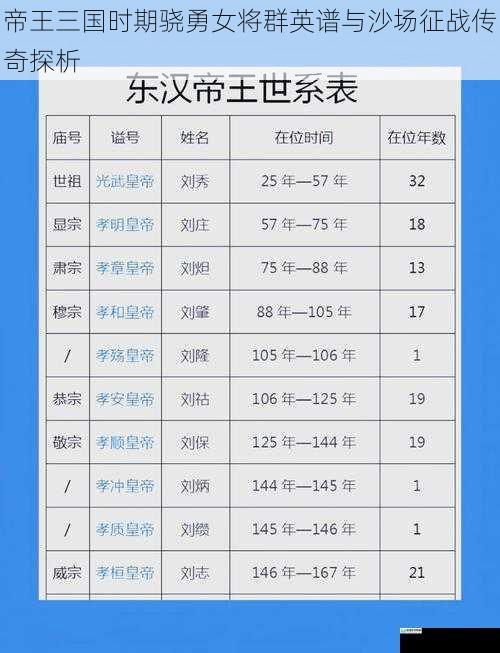

根据三国志后汉书等正史记载,汉末三国时期女性直接参与军事行动的情况极为罕见。受儒家伦理及社会分工制约,女性在军事体系中多承担后勤保障、情报传递等辅助性角色。建安七子之一王粲在英雄记中记载董卓部将李傕"纵兵掠妇女",侧面印证战争时期女性多作为被掠夺对象存在。然而在特殊历史情境下,某些贵族女性仍能突破性别藩篱,如三国志·吴书·妃嫔传载孙权之妹孙夫人(民间称孙尚香)"才捷刚猛,有诸兄之风",其侍卫"皆执刀侍立",暗示其具备军事化私人武装。

文学演绎中的女将形象建构

三国演义作为集大成之文学创作,通过艺术加工塑造出多个经典女将形象。第七十四回描写孟获之妻祝融夫人"善使飞刀,百发百中",其战场英姿填补了南征叙事中的女性空白。更值得注意的是民间说唱文学中的创造性发挥:苏州评话三国创造性地塑造了"江东三女将"——孙尚香、大乔、小乔,赋予其马上征战之能;川剧战宛城中邹氏被改编为武艺高强的女将形象。这些艺术重构既反映了民众对历史叙事的性别平衡诉求,也暗含对传统性别角色的突破想象。

边疆民族的女性军事传统

相较于中原王朝,西南少数民族政权中女性掌兵更具制度性传统。华阳国志记载南中地区"俗征巫鬼,好诅盟,妇女任战阵",这种文化传统在三国演义中具象化为祝融夫人统帅藤甲兵的形象。考古发现显示,云南晋宁石寨山出土的汉代青铜贮贝器上,确有女性持兵器指挥作战的浮雕场景,印证了边疆民族女性军事参与的历史真实性。诸葛亮南征时"七擒孟获"的典故,客观上记录了汉文化与少数民族军事传统的碰撞。

女将形象的文化嬗变与接受史

宋元以降,随着市民文化兴起,三国女将形象呈现世俗化演变。元代全相三国志平话首现"女将"专有名词,明代余象斗全像三国志传插图中出现顶盔贯甲的女将造型。这种视觉呈现突破文字局限,强化了女性武将的英武形象。清代毛宗岗评本三国虽删减部分女性情节,但通过批注强调"女子亦有英雄气",反映出评点家对女性军事才能的价值重估。至近现代,周璇主演的貂蝉(1938)开创女将影视形象先河,当代网络文学更衍生出"女版赵云""凤仪亭战神"等创新性角色。

历史真实与文学想象的辩证

从史学角度考证,除孙夫人带有侍卫的记载外,其他著名"女将"多属文学创造。裴松之注三国志引魏略提及曹操设立"女闾"管理随军妇女,但属后勤系统。然而文化记忆中的女将群像具有独特价值:她们填补了历史叙事中的性别缺位,如貂蝉形象实为对政治阴谋中女性牺牲者的诗意补偿;祝融夫人等形象成为民族文化融合的象征符码;这些创作反映了不同时代对女性社会角色的认知变迁。

三国女将群像的生成演变,本质上是历史事实、文学想象与文化诉求共同作用的结果。从孙夫人侍卫环列的史笔特写,到祝融夫人飞刀退敌的艺术夸张,再到当代影视剧中的全甲女将,这些形象既折射出真实历史中女性军事参与的有限空间,也彰显了民族文化中对"巾帼不让须眉"的精神追求。这种虚实相生的女将谱系,最终在集体记忆层面建构出独具东方特色的战争叙事性别景观。