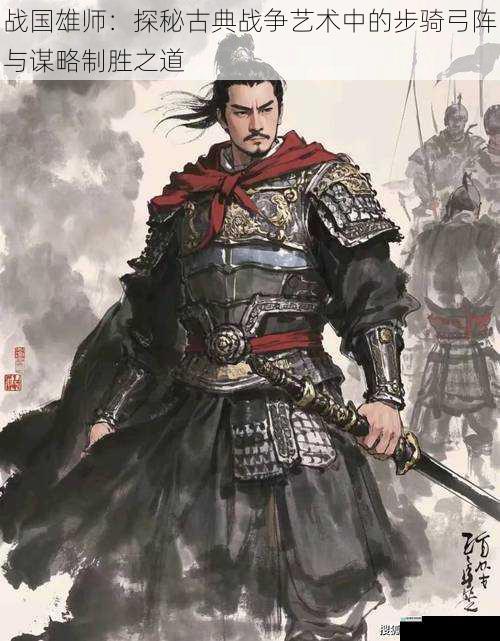

公元前453年的晋阳之战揭开了战国军事革命的序幕,这场持续158年的军事体系化革命,彻底改变了华夏大地的战争形态。在铁器普及与郡县制推行的历史背景下,战国军事家们构建起包括步、骑、弓弩、战车协同作战的立体化军事体系,形成以"智战"为核心的军事思想体系。这场军事革命的深度与广度,远超古希腊城邦战争与波斯帝国军事体系的演进速度,展现出华夏文明独特的军事智慧。

兵种协同的体系化构建

魏武卒的选拔标准开创职业化军队先河,士兵需通过"衣三属之甲,操十二石之弩,负矢五十"的严苛考核。这种职业化训练使魏国建立起战国第一支具备全天候作战能力的部队,在阴晋之战中以五万兵力击溃五十万秦军。孙武在孙子兵法中提出的"凡治众如治寡,分数是也"理论,指导着军队组织结构向百人队、千人旅的模块化发展。

赵武灵王的胡服骑射改革绝非简单的服装变革,而是建立起骑兵独立作战体系。林胡、楼烦等游牧部族的骑射技术被系统化改良,形成轻骑兵远程袭扰与重甲骑兵冲击相结合的战术。云中郡出土的青铜马镫残件证明,赵国骑兵已开始使用原始马镫提升骑射稳定性,这比欧洲马镫的出现早近千年。

秦弩的标准化生产体系令人惊叹,湖北云梦睡虎地秦简记载的工律规定:"为器同物者,其小大、短长、广狭必等"。秦军三棱箭镞的误差不超过0.5毫米,这种精密制造能力确保箭雨覆盖的杀伤效率。墨家工程师发明的连弩车可"矢长十尺,以绳系矢端",这种守城利器能同时发射六十支巨型弩箭。

阵法谋略的智性化突破

孙膑在孙膑兵法中系统阐述的"八阵之法",将战场地形与兵力配置精确对应。"锥形阵"突破传统方阵的平面结构,前锐后张的立体布局使突击效率提升三倍。银雀山汉简记载的"雁行阵"采用V字型部署,两翼骑兵如利刃般切割敌军阵型,这种阵法在桂陵之战中成功围歼庞涓精锐。

心理战场的开辟标志着战争艺术的质变。田单守即墨时的"火牛阵"不仅是战术创新,更是心理震慑的典范。七百头角缚利刃的火牛在夜间突袭,配合五千敢死队的呐喊,彻底瓦解燕军心理防线。这种将生物特性与心理威慑结合的战术,展现出战国军事家的创造性思维。

情报网络的建设达到空前高度,秦国"间人"体系包含"生间"、"死间"等十三种谍报人员。张仪欺楚事件背后,是秦国耗时三年在楚国高层建立的完整情报网。这种战略欺骗的成功,建立在精确掌握敌方决策机制的基础之上。

军事革命的文明烙印

墨子"非攻"思想催生出系统的守城技术体系,墨子·备城门记载的悬门、转射机等二十三种守城器械,构建起立体防御工事。这种将工程技术融入军事防御的思维,使城市攻防战演变为科技实力的较量。邯郸保卫战中,赵国军民运用"穴地战"与"瓮听术"破解秦军地道攻势,展现出工程技术与军事智慧的完美结合。

阴阳五行学说被创造性运用于战争指导,尉缭子提出"刑德五行"理论,将季节变化与军事行动对应。这种看似神秘的理论体系,实质是建立在对战场环境与人体生物钟的科学认知之上。齐军"减灶计"正是利用季节变化规律,通过灶坑数量误导敌军判断兵力动向。

这场军事革命对华夏文明产生深远影响,秦朝建立的军工标准化体系,使青铜剑的铅含量稳定在18%-21%之间,确保兵器性能均衡。汉承秦制发展出的"部曲"制度,将模块化指挥体系推向新高度。诸葛亮改进的八阵图,依然可见战国鱼丽之阵的智慧基因。

战国军事体系既不是单纯的装备革新,也不是简单的战术改良,而是文明系统内生的军事哲学革命。这种将技术革新、制度创新与谋略突破融为一体的军事智慧,使华夏文明在冷兵器时代始终保持着军事理论的前瞻性。当今企业竞争中的蓝海战略、模块化管理等理念,仍可窥见两千年前孙武"以正合,以奇胜"的智慧光芒。